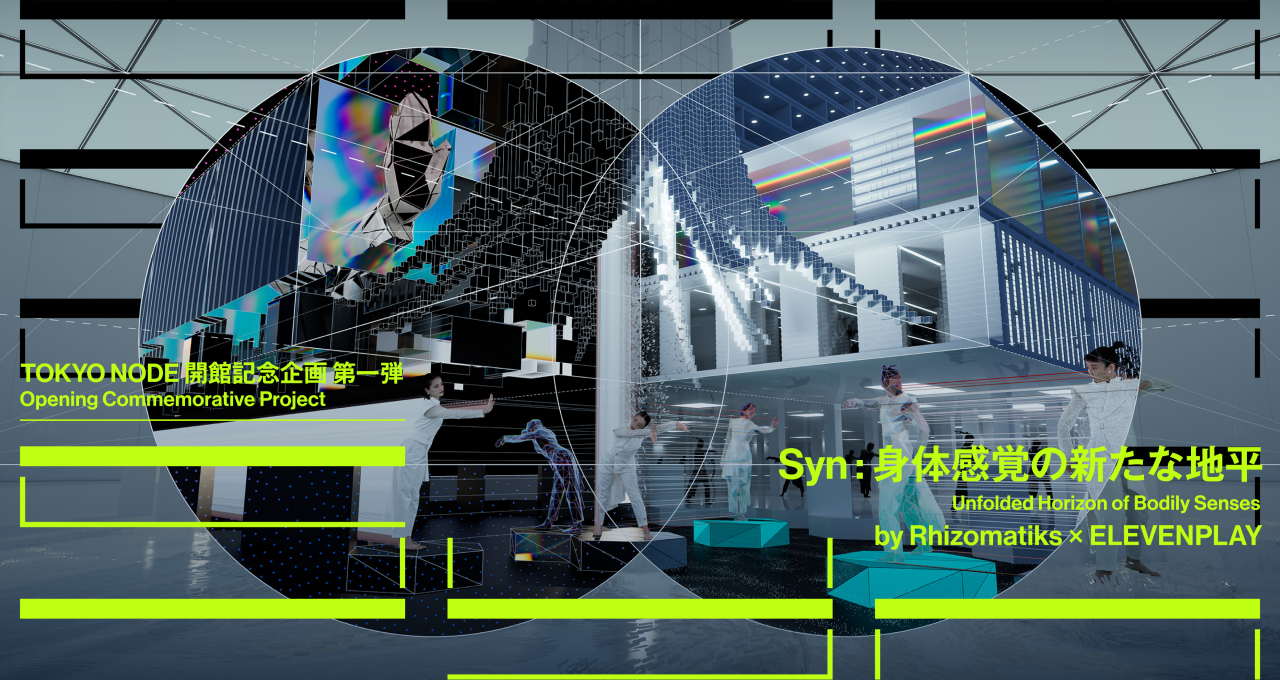

上田:改めて完成した「Syn」を鑑賞してみて、演劇ではできないことばかりが目の前で繰り広げられていることに悔しさとうらやましさを感じました。ELEVENPLAYのダンスは統御されていてすみずみまで神経が通っているし、Rhizomatiksのテクノロジーは一つひとつのクオリティも高いし面白みもすごい。どういうチームを組めばこんなものがつくれるんだろうとドキドキしてしまいます。

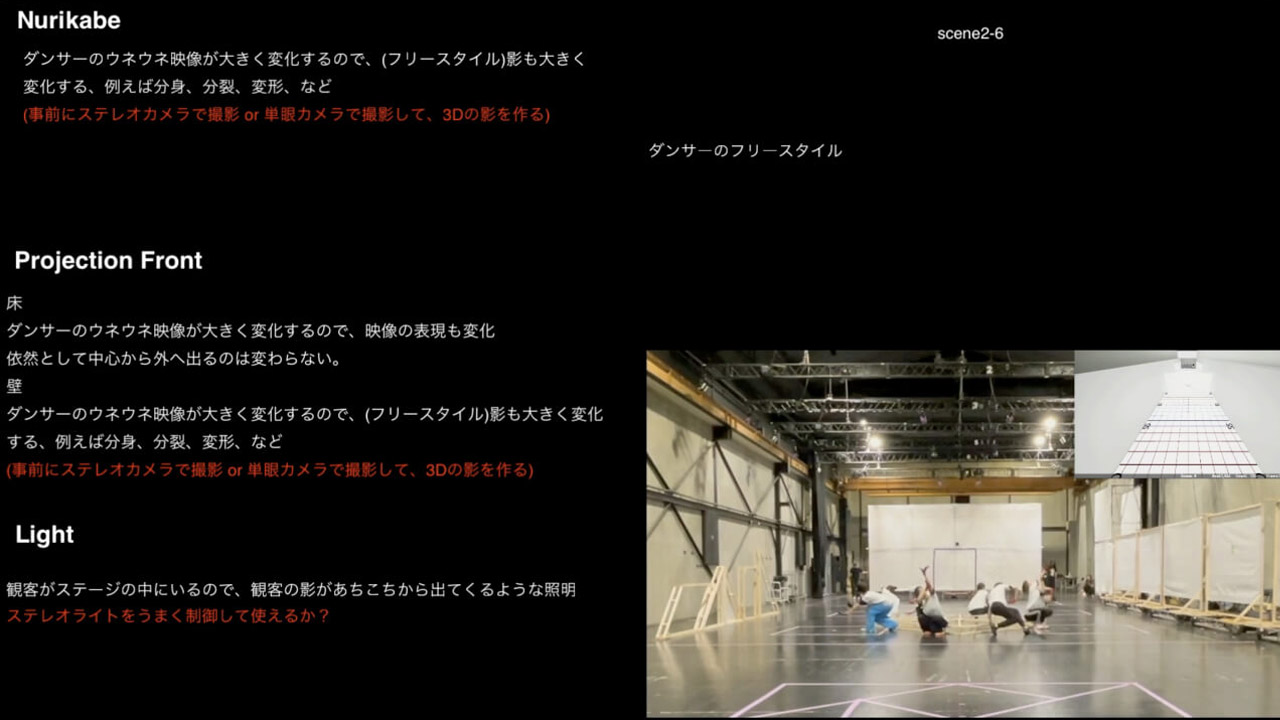

同時に、お客さんから見るとすごいことが起きすぎていて何が起きているのかわからなくなってしまうこともあるのかもと思いました。観客のリテラシーが求められるというか。とくにギャラリーBで壁が逆再生のように逆行しながら過去の自分達の映像が投影されているシーンでは、自分が3Dグラスをつけていることも相まってさまざまなレイヤーの重なりが感じられて鳥肌が立ちましたから。一番最初からこんな体験をつくろうと思っていたんですか?

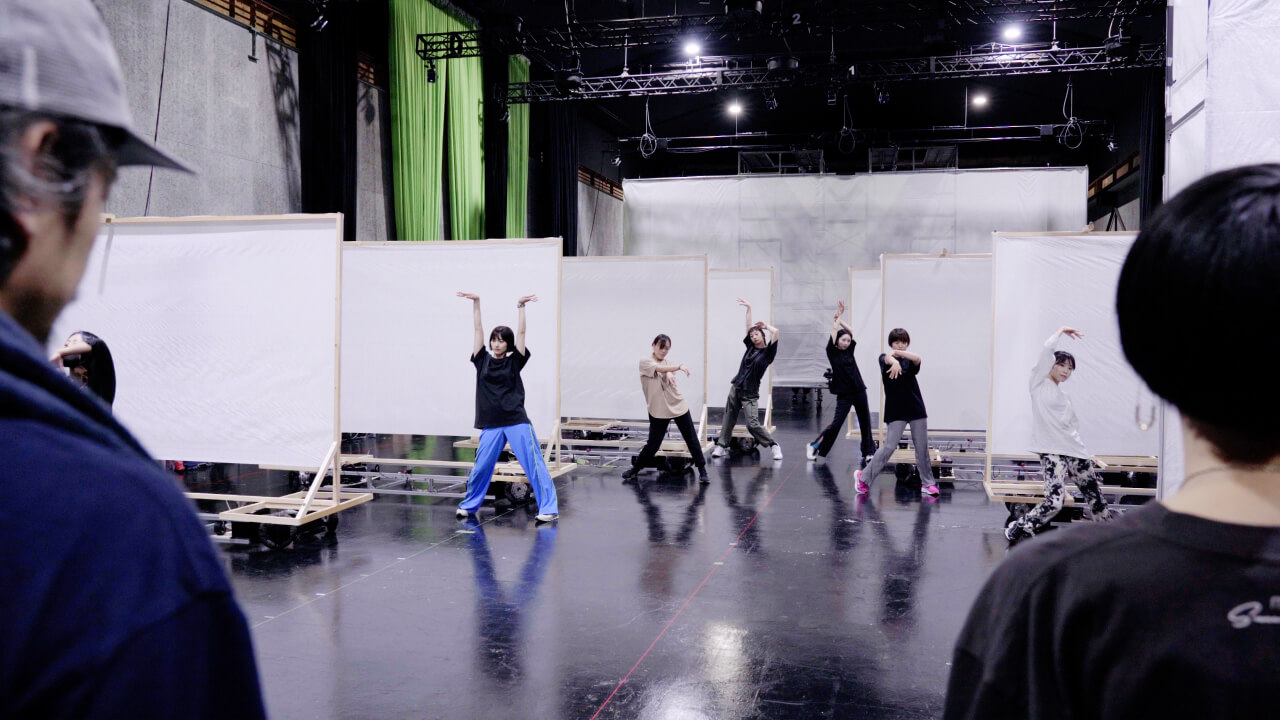

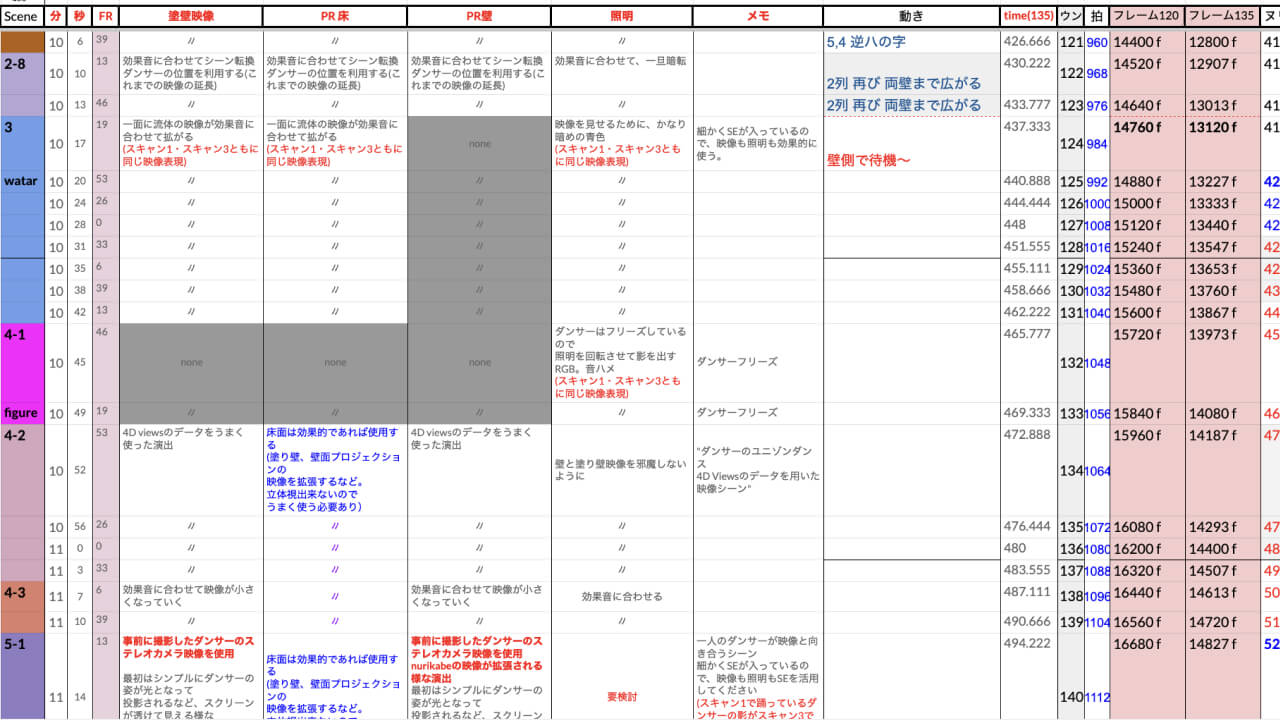

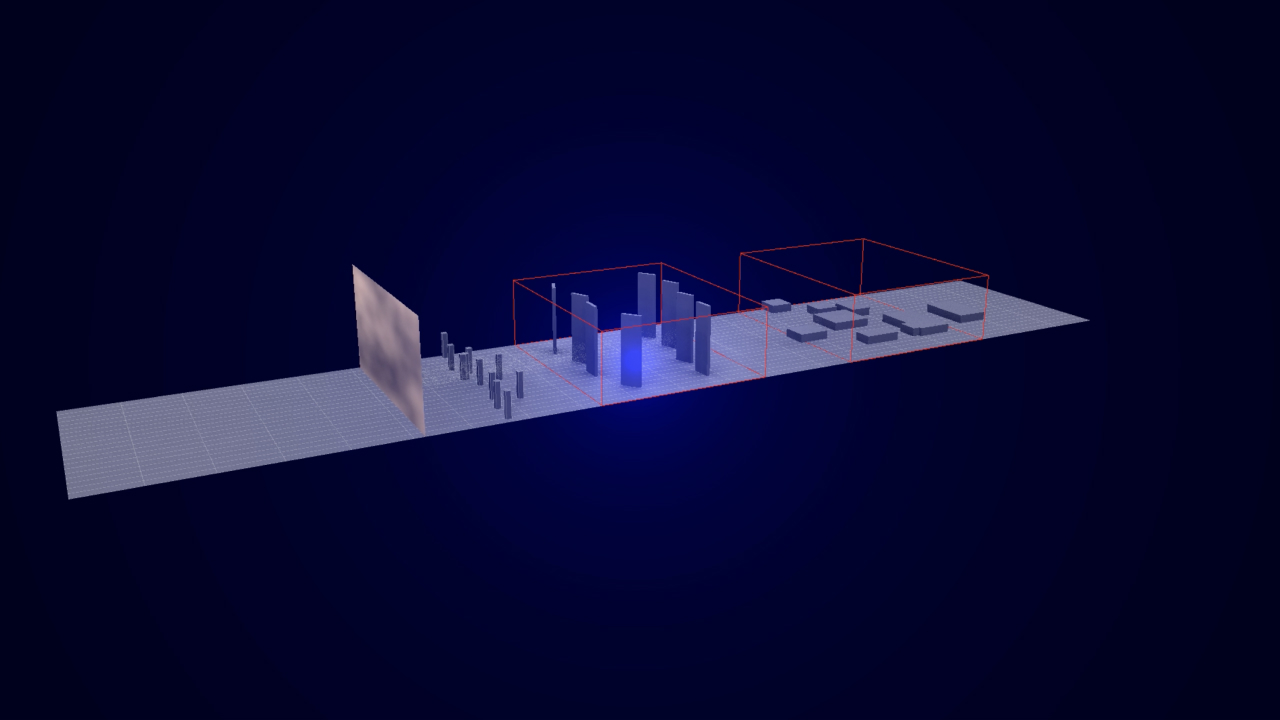

真鍋:何もないところからアイデアが出てくるわけではなく、あえて制約を設けて実験を繰り返すことで、今回はさまざまなアイデアが生まれたと感じます。大量のリサーチとプロトタイピング、そしてリハーサルで偶然に発生したさまざまな出来事が、アイデアの入力となっていきます。動く壁というアイデアも途中で生まれました。私がゼロからすべてのアイデアを出しているわけではなく、お題や制約を設定し、そのなかでメンバーがさまざまなアイデアを出し合う、そんな感覚に近いですね。

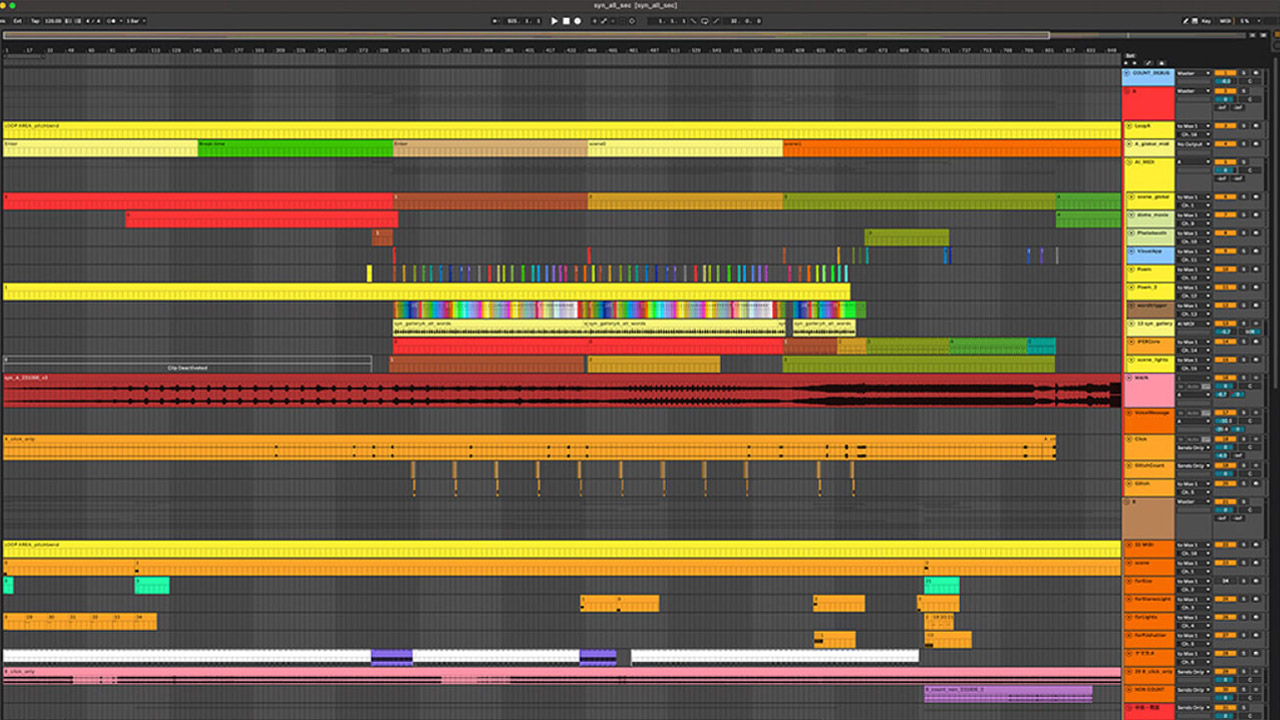

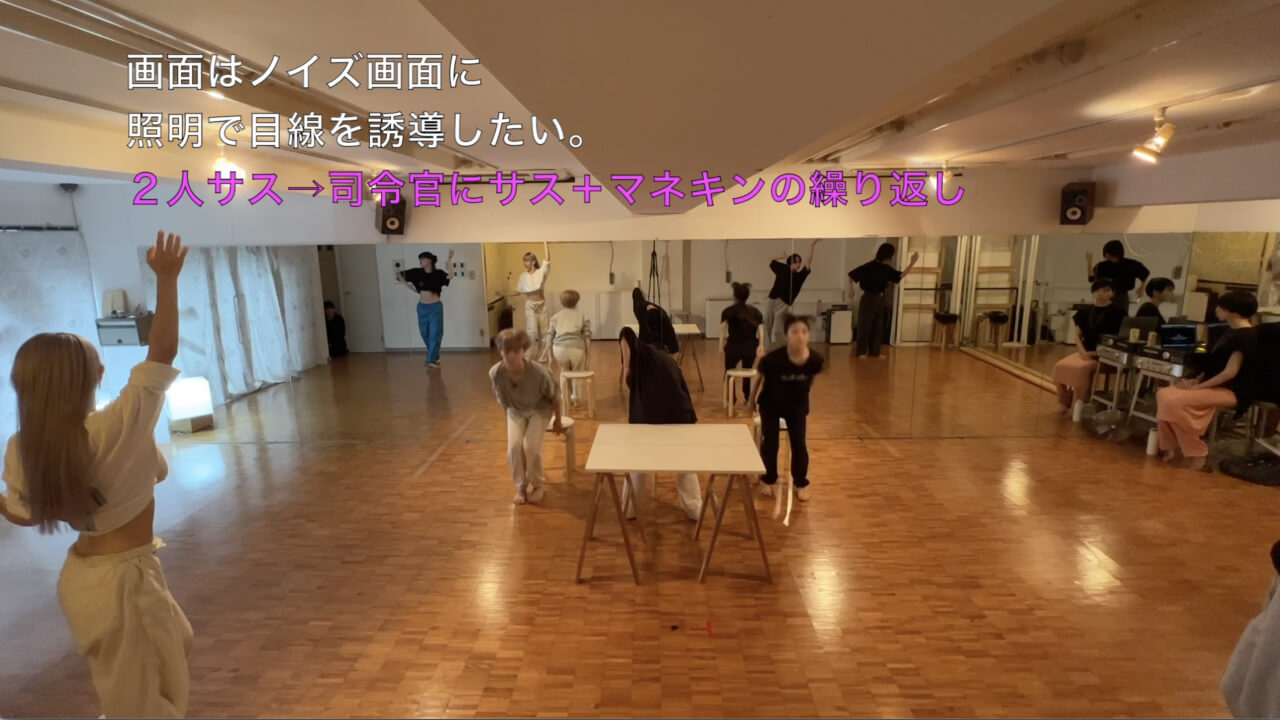

お題を出すと、ハードウェアや映像のチームからそれぞれアイデアが出てきます。それに応じてまた別のアイデアを生み出すことができます。例えば3Dメガネは、ハードウェア制御と組み合わせると面白くなることがわかっていたので、制作の初期段階で使用することを決めていました。ただ、メガネのシャッターと同期する特殊なライトデバイスの開発はエンジニアチームが行い、それをダンスと組み合わせたのはMIKIKOさんでした。

上田:振り返ってみると、ここまで関わらせてもらったことでようやくRhizomatiksとELEVENPLAYのつくり方の感覚が掴めた気がします(笑)。また声をかけてもらえたらもう少し作戦を立てられる気がするので、ぜひなにかご一緒したいですね。